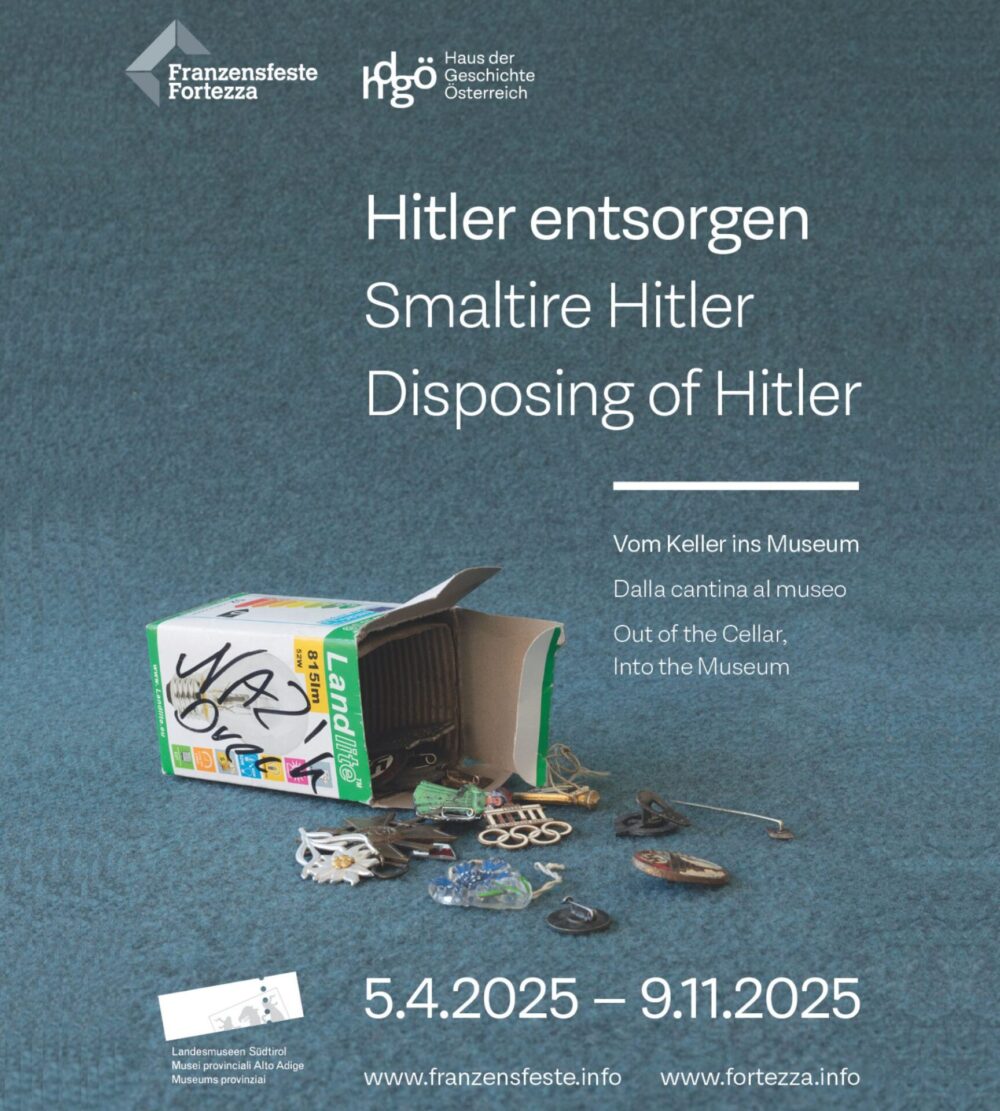

Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum

Zeitraum

05. April – 09. November 2025

Ort

Gebäude 35 & 33

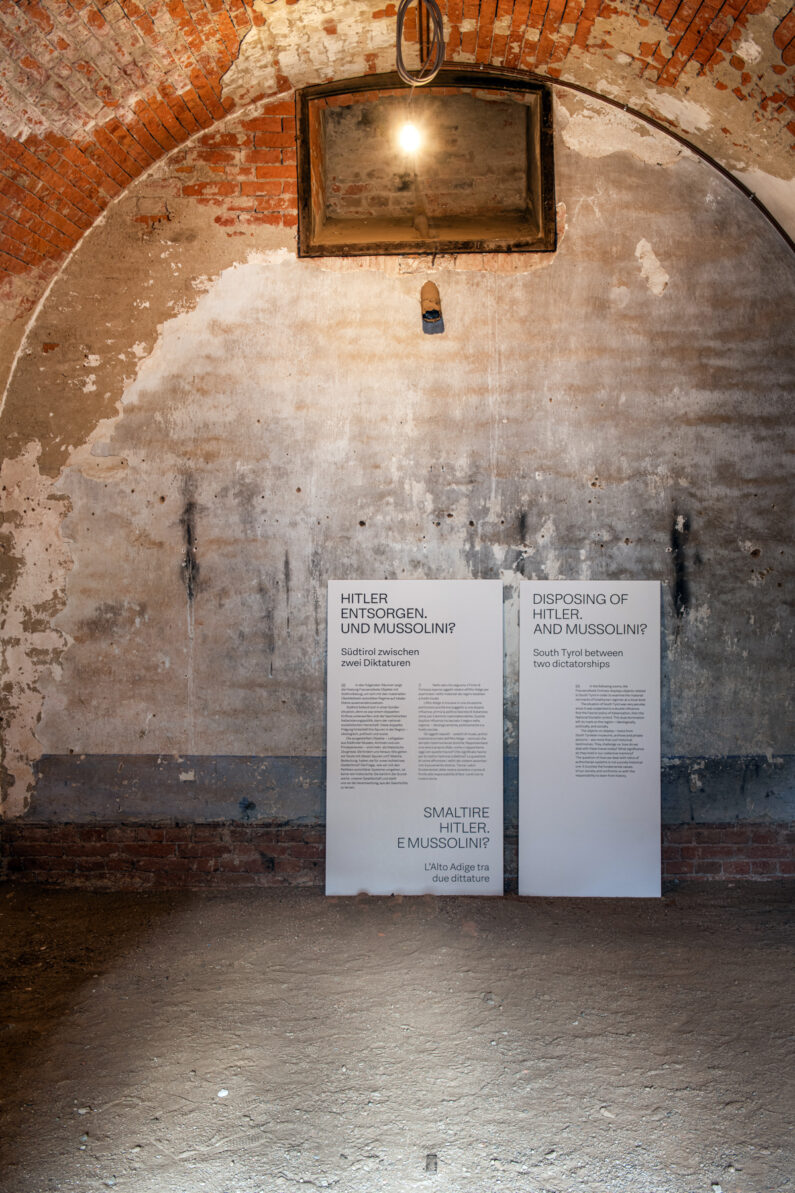

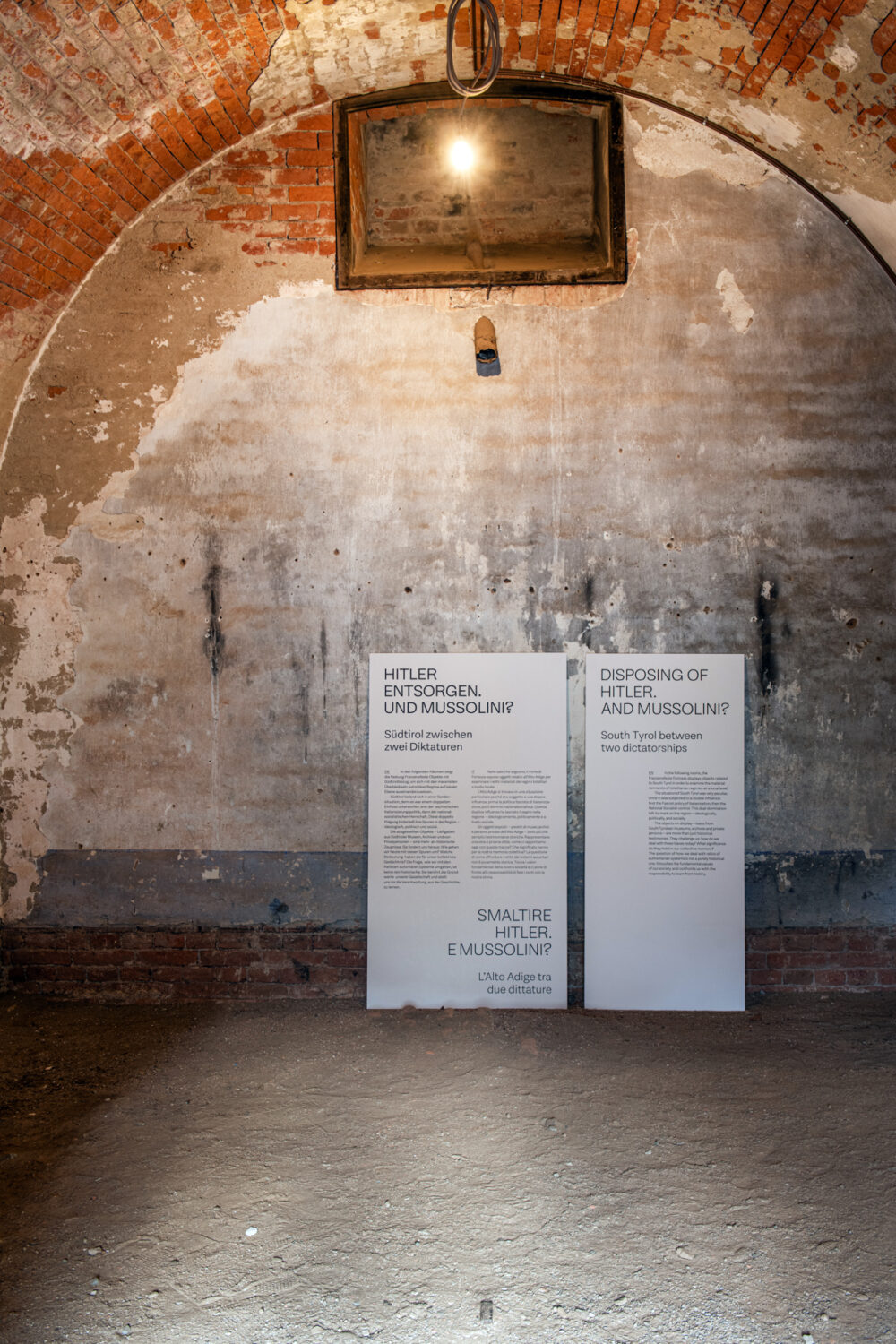

Das Landesmuseum Festung Franzensfeste zeigt die Ausstellung „Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum“, die vom Haus der Geschichte Österreich konzipiert wurde.

Was tun mit den Überbleibseln des Nationalsozialismus? Gehören sie in ein Museum? Sollten sie entsorgt werden? Ist es vertretbar, sie am Flohmarkt oder im Internet zu verkaufen? Die Ausstellung „Hitler entsorgen“ fragt nach der gesellschaftlichen Verantwortung im Umgang mit Relikten des Nationalsozialismus und setzt sich damit auseinander, wie diese Dinge das demokratische Bewusstsein in der Gegenwart stärken können.

Die Sonderausstellung „Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum“, die vom Haus der Geschichte Österreich (hdgö) konzipierte wurde, beleuchtet den Umgang mit Relikten des Nationalsozialismus und des Faschismus. Diese Ausstellung thematisiert die Fragen: Was tun mit den Überbleibseln des Nationalsozialismus? Sollen sie entsorgt, ins Museum gebracht oder gar verkauft werden? Wie beeinflussen solche Objekte unsere Erinnerungskultur?

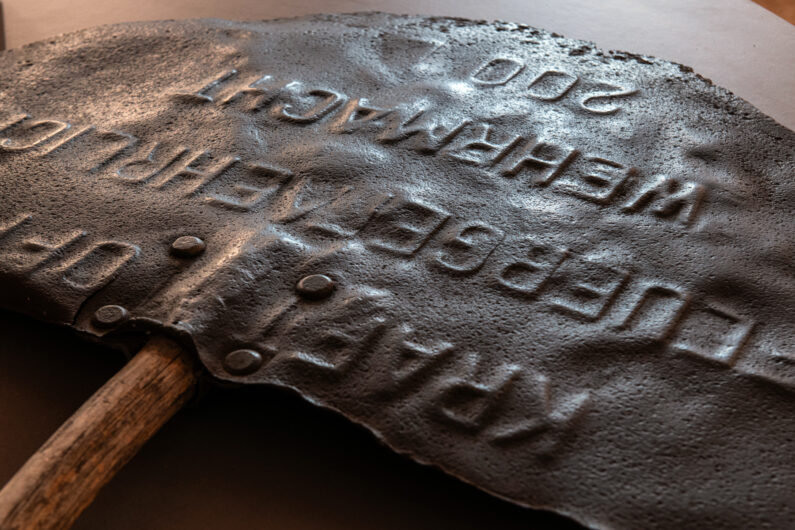

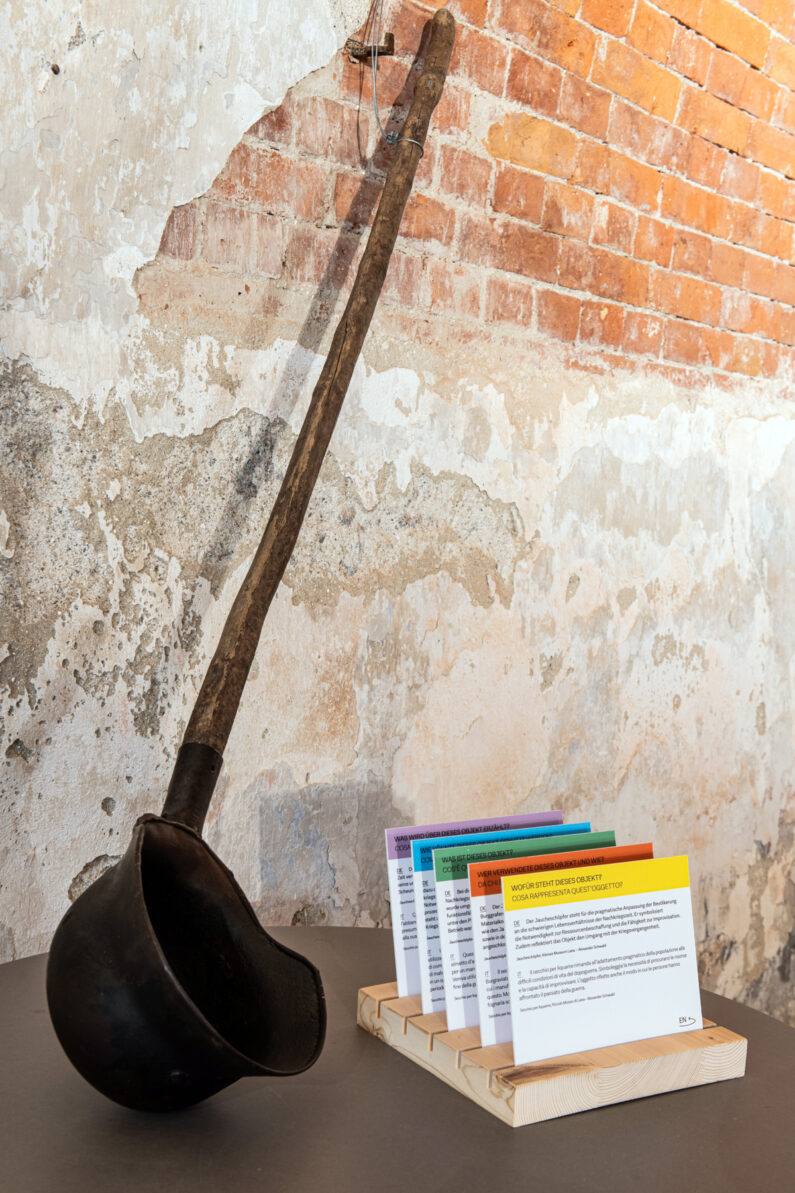

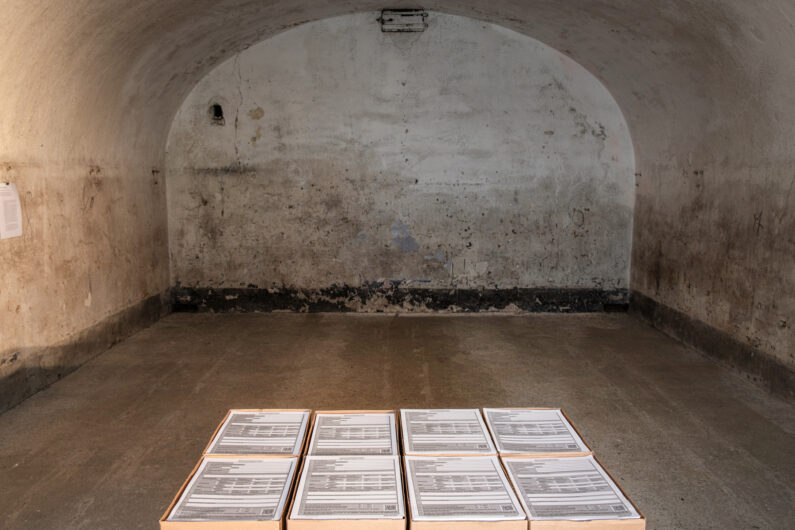

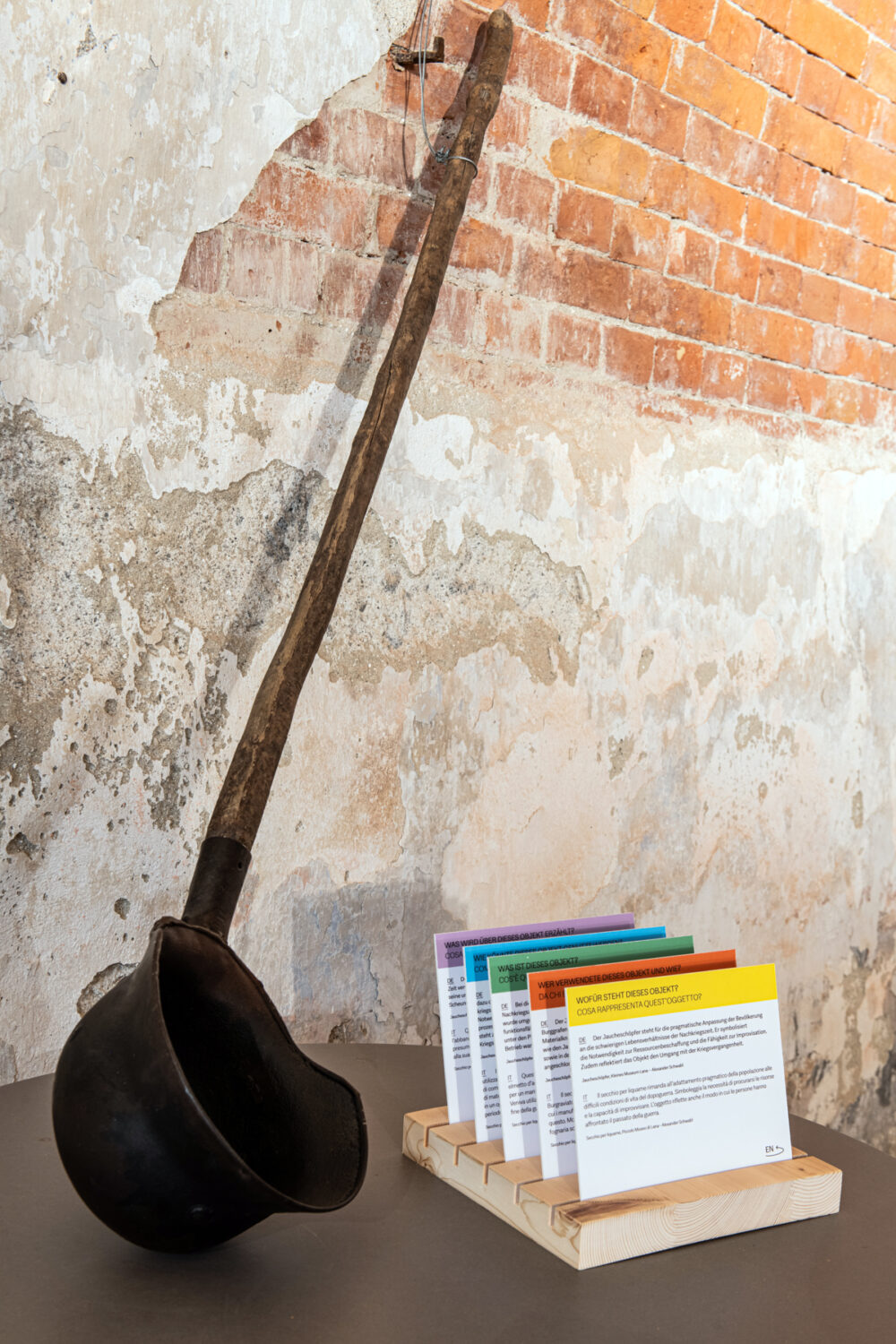

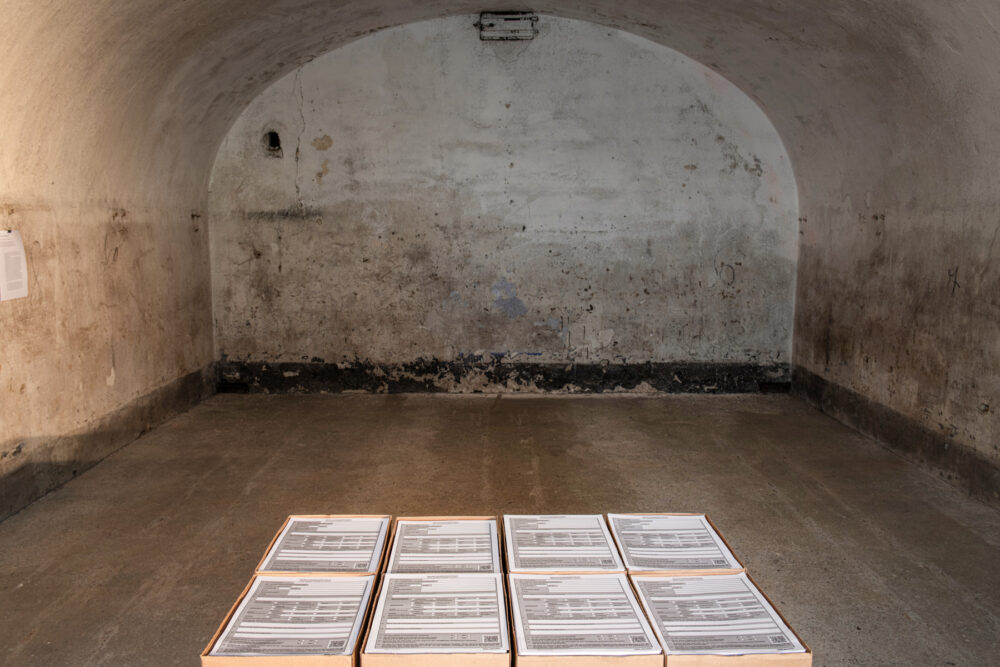

Die Ausstellung zeigt 11 Schenkungen aus der Sammlung des hdgö, darunter Bronze-Büsten Hitlers, die 2017 im Keller des österreichischen Parlaments gefunden wurden, sowie ein Zelt der Wehrmacht, das später von Kindern genutzt wurde. Diese Objekte erzählen nicht nur von der Geschichte des Nationalsozialismus, sondern auch von der sich verändernden Wahrnehmung und dem Umgang mit ihnen über die Jahrzehnte. Ein interaktiver Teil der Ausstellung lädt die Besucher*innen ein, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sie selbst mit NS-Objekten umgehen würden. An „Entscheidungstischen“ können sie abstimmen: Aufbewahren, vernichten, verkaufen oder museal erforschen?

Die Ausstellung erweitert die Diskussion um eine regionale Perspektive, insbesondere im Kontext Südtirols, das unter dem Einfluss zweier Diktaturen, dem Faschismus und dem Nationalsozialismus, stand. Gezeigt werden Objekte aus Südtiroler Museen und Archiven sowie private Leihgaben, die das Erbe dieser beiden Diktaturen dokumentieren. Diese Relikte laden dazu ein, sich kritisch mit der Geschichte und den komplexen Verflechtungen von Ideologie, Politik und persönlicher Erfahrung auseinanderzusetzen. Ein Beispiel ist ein Konvolut von Büchern aus der Bibliothek der 1939 in Bozen eröffneten militärischen Spezialisierungsschule der Gioventù italiana del littorio. Diese Bücher wurden nach der Auflösung der GIL gesammelt und dokumentieren die ideologische Prägung der damaligen Zeit.

Kurator Andrea di Michele betont: „Durch die Objekte regt die Ausstellung zum Nachdenken über das Wesen des Faschismus an und über seine Fähigkeit, das tägliche Leben eines jeden zu prägen. Jedes Objekt ist mit einer konkreten Geschichte von Einzelpersonen und Familien verbunden, die bis in die Gegenwart reicht.“

Die Ausstellung fordert uns heraus, über unseren Umgang mit der Vergangenheit nachzudenken. In einer Zeit, in der rechtsextreme Strömungen wieder erstarken, ist es wichtig, aktiv zu erinnern und kritisch zu hinterfragen. Kuratorin Sandra Mutschlechner erklärt: „Die Ausstellung fordert die Besucher*innen auf, sich mit den Überbleibseln des Faschismus und der NS-Ideologie auseinanderzusetzen und die Rolle der Erinnerung in unserer Gesellschaft zu reflektieren.“

Drei künstlerische und literarische Positionen von Rossella Biscotti, Esther Strauß und Lene Morgenstern erweitern die Ausstellung um eine zusätzliche Dimension und laden dazu ein, sich dem Thema noch einmal anders und unter neuen Vorzeichen zu nähern.

Eine Ausstellung im Rahmen des Euregio Museumsjahres 2025 „Weiter sehen“

Kuratiert von Haus der Geschichte Österreich, Andrea di Michele und Sandra Mutschlechner

Fotos © Ivo Corrà